Chat-GPT(チャットGPT)とは?

Chat-GPTは、OpenAIが開発したチャット型の生成AIです。膨大なデータを学習していて、ユーザーが入力したプロンプトに応じて、回答となるテキストや画像を出力します。文書・画像の作成、リサーチ業務など、多岐にわたるタスクを実行でき、さまざまなAIサービスと連携することで、ビジネスで活用できる領域が広がっています。

2024年の秋以降は、上位モデルが登場して回答精度が飛躍的に向上したり、リアルタイムでのWeb検索機能が実装されています。2025年からは月額3万円のモデルの登場、高度なリサーチ機能など、ビジネスにおける実用性が高まっている最も代表的な生成AIです。

OpenAI o1(Chat-GPT o1)とは?最新モデルの特徴や使い方を説明

自分だけのChat-GPTが作れる「GPTs」とは?使い方・作り方を紹介

※本記事の内容はいずれも2025年2月執筆時点の情報です。

企業での生成AI導入率は?

日本企業における生成AIの導入率

帝国データバンクが2024年夏に実施した調査によれば、「業務で生成AIを活用している」企業は全体の17.3%との回答に留まりました。一方で、「現時点では未導入だが検討中」の企業も26.8%で、約半数(48.4%)は導入予定がないと回答しています。

企業規模別で見ると大企業ほど生成AIを導入する傾向にあるようで、従業員規模1,000人以上の\企業では約36.9%が生成AIを活用しているのに対し、100~1,000人未満の企業では18.2%、100人未満の企業ではおおむね10数%(13.9%~17.8%程度)に留まりました。

参考:生成AI活用は17.3%にとどまる 半数以上が人材・ノウハウ不足に懸念

企業が使用する生成AIは、Chat-GPTが圧倒的に多い

同調査において、生成AIを活用している企業が活用しているサービスとして、「Chat-GPT」が84.2%と突出して高く、ついで「Copilot for Microsoft 365」が26.8%、Gemini(19.6%)と続きました。

生成AI活用の効果については、「大いに効果あり」が36.1%、「やや効果あり」が50.6%と、合計すると9割近くの企業が一定の効果を感じています。さらに、規模が小さい企業の方が、効果を感じている傾向が表れたとのことです。規模の小さい企業での導入率は低いものの導入効果は高いため、今後は中小企業での活用が加速していくでしょう。

Chat-GPTの最新機能

Deep Reseach(詳細なリサーチ)

有料のProプラン(月額約3万円)で使用できる機能です。(※ 2025年4月〜 無料ユーザーでも月に5回まで利用可能になりました。)チャット画面の下部分にある「Deep Research」ボタンを押すと、インターネット上でさまざまな情報を収集したうえで対象テーマについて詳細にレポートしてくれる機能です。

どのページを参考にしたかの参照元データも出してくれ、精度もこれまでのChat-GPTとは段違いで、そのままレポートとして使えるレベルになってきています。

なお、OpenAIによると今後はChatGPT Plusユーザー、次に無料ユーザーと段階的に利用できるユーザーを拡大していくとのことです。

Operator

日本ではまだ使えない機能ですが、Webブラウザ上で画面操作を行ってくれるAIエージェント機能です。これまでのAIは調べた先のアクションまではできませんでしたが、Operatorではたとえば調べた内容にもとづき実際にホテルを予約するなどが可能です。RPAツールのような自動での画面操作ですが、RPAは事前にフローを詳細に登録する必要があるのに対して、こちらはチャットを打てば操作してくれるようで、実用的になればかなり業務活用できそうです。

Chat-GPTでビジネス活用できること20選

Chat-GPTが一般的に普及したこの2年ほどで、その間にビジネス活用できる範囲がかなり拡大してきており、またそれぞれのクオリティも向上しています。

業務効率化

(1)社内問い合わせ対応

社内FAQを作成し、Chat-GPTに勉強させることで、従業員からのよくある質問に自動で回答できます。情報システム部門など社内ヘルプデスクの負担を軽減し、問題解決の時間を短縮できます。

(2)事務作業の自動化

議事録作成、データ整理、書類のフォーマット作成など、入力内容が決まっている定型業務の自動化はChat-GPTの得意分野です。整理されていないデータでも、どのように整理するかのフォーマットや条件を学習させてあれば、自動で入力・整理してくれます。

(3)会議の議事録作成

音声データを認識して文字起こししてくれたり、会議の内容を分析し自動的に整理してくれます。手作業での議事録作成の時間を削減し、会議後の情報共有がスムーズになります。かなり実用的なタスクです。

(4)スケジュール調整の自動化

Chat-GPT自体は直接的なスケジュール管理機能は持っていませんが、GoogleカレンダーやOutlookなどのカレンダーサービスとの連携により、スケジュール管理を一部分は自動化できます。空いている日時に会議を入れてもらう、のような指示が可能です。

データ分析・レポート作成

(5)市場調査の要約

上述した「Deep Research」機能を使うと、ペルソナや競合分析、トレンドの把握をAIが行い、簡潔なレポートの作成が可能です。これまでのChat-GPTと違う点は、しっかりと参照元になる情報も記載してくれ、人間が自分でリサーチするのと近いクオリティで論点も整理してくれる点です。

(6)アンケート作成や結果の分析

テーマを伝えるだけで質問の設計をしてくれたり、回答データをアップロードすれば、分類・集計や考察をしてくれます。また、「Form Builder Plus for GPT」というGPTsでは、Googleフォームと連携して、フォームの作成自体も自動で行ってくれます。

Form Builder Plus for GPT

https://Chat-GPT.com/g/g-to3BZTfwT-form-builder-plus-for-gpt

自分だけのChat-GPTが作れる「GPTs」とは?使い方・作り方を紹介

(7)売上レポートの作成

売上データをアップロードすれば、自動で集計・可視化し、グラフや表の作成ができます。定期的なレポート作成の手間を削減してくれます。

営業支援

(8)営業メールの自動作成

顧客の属性や過去のやり取りを入力すれば、最適な営業メールを自動生成してくれます。メール作成時の文章の正しさや表現に悩む時間を削減し、安定した質の高い営業メールの配信につながります。

(9)提案書・プレゼン資料の作成

テキストメモを入力すれば、提案の要点を整理し、プレゼン資料や提案書に落とし込んでくれます。デザインの調整や文章表現の修正などに使う時間が削減されます。プレゼン資料作成の全自動化はまだこれからですが、資料の一部のグラフや図作成では力を発揮します。

(10)営業トークスクリプトの最適化

営業電話でのトークスクリプトを考えてくれたり、商談時の想定質問と回答を準備しておくことで、営業担当者がスムーズかつ適切に対応できるようになります。

Webマーケティング活用

(11)SEO記事の作成

ブログ記事や商品説明文を、SEOへ配慮したうえで自動生成できます。検索エンジンでの上位表示を狙ったコンテンツ制作が可能になります。一方で、そのまま公開にするとやや事実誤認があったり、オリジナリティがないコンテンツになったりする可能性があるため、リサーチ段階での活用や、文章校正に使用する、あるいは人間がしっかりと編集するなどの使い方が実用的です。

(12)SNSの投稿案作成

ターゲットに合わせたキャッチコピーや投稿文を自動作成できます。どのようなテイストで発信するのか(オフィシャルなのか、親しみやすさなのか)などによって文面を調整できるため、投稿内容を複数パターン試してみたいときなどにも有効です。

(13)メールマーケティング

ターゲットに合わせたメール文章を自動生成してくれます。メルマガ用の文章のフォーマットを整えたり、ステップメール(あらかじめ用意した複数のメールを指定したタイミングで配信する機能)の設計案も考えてくれます。

(14)広告コピーの作成

リスティング広告やSNS広告向けのキャッチコピーを生成できます。特にキャッチコピーの案出しなどで役立ちます。

カスタマーサポート

(15)AIチャットボットの活用

AIチャットボットの導入によって顧客からの問い合わせ対応の効率化が可能です。従来までのチャットボットがあらかじめ設定したシナリオをベースに動作していたのに対し、最近のAIチャットボットは生成AIが質問の内容を理解し、適切な回答を生成します。カスタマーサポートの効率化の事例がたくさん登場しています。

AIチャットボットの仕組み・種類、企業や自治体での導入時のポイントを紹介

(16)クレーム対応のサポート

クレーム内容に応じた適切な返信案をAIが提案することで、応対品質の維持向上が期待できます。社内マニュアルのチャットボット化により、対応の標準化も可能です。

その他

(17)アイデア出し・ブレインストーミング

新規事業や商品企画のアイデアを練る際のサポートは、Chat-GPTの登場初期からの実用的な機能です。一人で考える業務でも、多角的な視点で考察が可能です。

(18)マニュアル・ガイドの作成

Chat-GPTが業務フローを整理し、わかりやすいマニュアルを作成します。従業員の研修や業務標準化に活用できます。

(19)法務・契約書のドラフト作成

簡易的な契約書のドラフトを自動生成し、法務担当の関連業務をサポートしてくれます。最終的には担当者のチェック・修正は必要ですが、0から作成する場合と比べ工数の削減になります。

(20)翻訳

特に生成AIでは使い勝手のよい機能です。日本語と主要言語の翻訳が可能です。翻訳精度も日々上がっていて、同じ文章でも複数の文章を提案してくれます。

Chat-GPTの企業・自治体での活用事例

社内専用GPT / パーソルホールディングス

人材サービス大手のパーソルHDは、国内グループ全38社・約1万9,000人の社員向けに社内専用Chat-GPT「PERSOL Chat Assistant」を展開。Azure OpenAIを活用し、機密情報を守りながら文書作成やデータ分析を効率化。導入後、社員の業務生産性向上が確認されたとのことです。同社では、ほかにもGPT-4oを国内先行導入するなど、生成AI活用を積極的に推進しています。

https://www.persol-group.co.jp/news/20240701_01/

社内向けGPT / ソウルドアウト

Webマーケティング企業のソウルドアウトは、全社員向けにChat-GPTを導入。GPT-Plusの利用料を全額補助し、SlackやNotionで活用ノウハウを共有。社員自らが業務に合わせたカスタムGPTを開発し、30日間で200以上の業務特化型ツールを作成。業務効率化だけでなく、アイデア創出や提案精度向上にも貢献しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000410.000031201.html

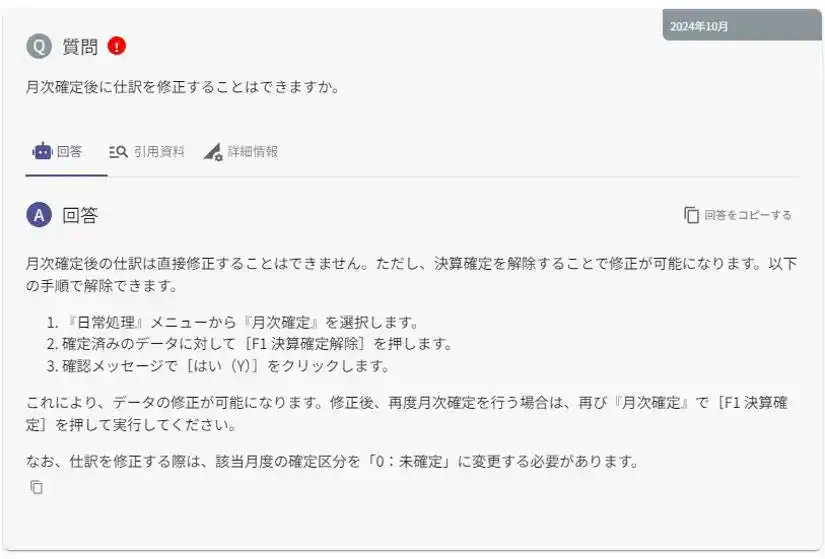

カスタマーサポート / ミロク情報サービス

財務・会計システムを提供するミロク情報サービスは、カスタマーサポート向けにChat-GPTを活用した「MJS BOT」を導入。問い合わせ対応をAIが支援し、社内のマニュアルやFAQと連携することで高精度な回答の生成が可能になりました。サポート業務の効率化と応答品質の向上を実現し、将来的には顧客向けの自己解決ツールとしても拡張予定です。

生成AI活用の問い合わせ対応システムを開発、10月よりMJSのカスタマーサポート部門で利用を開始

Chat-GPT Enterpriseの導入 / Zenken

マーケティング・人材サービスを提供するZenkenは、国内でいち早く全社員向けにChat-GPT Enterpriseを導入。全社員がOpenAIの公式サポートを受けられる環境を整え、営業、制作、バックオフィスの業務効率化を促進。導入初期のテストでは99%の社員が業務改善を実感し、生成AIの活用を事業戦略のコアに据えています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000520.000006978.html

社内向け照会回答 / 損害保険ジャパン

損害保険ジャパンは、代理店・営業店・本社間の照会業務を効率化するため、社内GPT「SOMPO AI Chat」を導入。保険の引受条件や規定に関する社内照会をAIが迅速に回答し、担当者の業務負担を軽減。トライアル時の利用率は10%程度でしたが、ガイドライン整備や社内研修を通じて活用促進を行っているとのことです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000434.000078307.htm

社内マニュアル・事例・FAQ検索 / イーデザイン損害保険

イーデザイン損害保険は、社内のマニュアル・FAQ・保険約款の解釈事例を検索するためのシステムをChat-GPTをベースに構築。RAG技術(検索拡張生成)を活用し、社内データと連携した正確な回答の生成を実現しました。事故対応業務の迅速化と判断の精度向上を実現し、将来的には顧客対応にも応用を予定しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000022908.html

RAGとは?

RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、生成AI(Chat-GPTなど)に外部データを検索・参照させて回答精度を向上させる技術です。通常のAIは学習済み、あるいはインターネットに公開されている情報に基づいて回答しますが、RAGを活用すると社内マニュアル・FAQ・データベースなどの最新情報を検索し、それを元にAIが文章を生成してくれます。業務特化型の正確な回答が可能になり、情報の信頼性を高めることができるので、チャットボットなどでの活用が注目されています。

このように、今後は企業ごとに業界や業務特性に合わせたChat-GPTの活用が進み、業務効率化や顧客対応品質の向上など、生成AIの活用領域は拡大していくと予測されます。

職員業務支援と政策提言AIの活用 / つくば市

つくば市は2023年に職員向けChat-GPT「AI顧問けんじくん」を導入し、文書作成、翻訳、議事録要約などへの活用を開始。職員約2,150人が利用できるような環境を整えました。2024年には政策提言AIシステムを国内ではじめて開発し、市民の意見や議会議事録を分析し、行政の課題を抽出・提案する仕組みを構築しています。市民のニーズを市政に反映しやすくなるなど、市政のDX(デジタルトランスフォーメーション)を後押ししています。今後は、ガイドラインの整備や職員のリテラシー向上を進め、AIを活用した市政運営の高度化を目指していくとのことです。

参考:チャットGPT「ほぼ毎日使ってる」 五十嵐つくば市長

https://newstsukuba.jp/44769/10/05/

子育て支援AIチャットボット / 京都市

京都市は2024年1月、子育て世帯向けのAIチャットボットを導入。市民は児童手当、保育施設、子育て支援制度などについて24時間質問が可能になりました。行政窓口の負担を軽減し、子育て世帯が情報へアクセスしやすくする仕組みを実現する目的です。さらに、日本語に加え英語・中国語対応も行い、外国人住民にも利便性を感じてもらえるような環境整備をしています。AIの回答精度の向上や、新しい支援制度を自動的に案内できる機能も強化予定で、将来的には子育て以外の他分野にも拡大し、住民対応のデジタル化を加速させる計画だそうです。

参考:京都市:京都市AIチャットボットについて

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000321760.html

Chat-GPTをビジネス利用するときのポイント

目的の明確化

まず、Chat-GPTを導入する目的を明確にしましょう。現在、多くの企業でChat-GPTは業務効率化の強力なツールとして活用されており、処理のスピードアップやコスト削減、人的ミスの軽減といった大きなメリットが報告されています。

上記で紹介した内容・事例なども参考にしていただき、自社でどのような業務を自動化・効率化するのかを明確にしていきましょう。

導入範囲の策定

次に、導入の範囲を決めます。会社全体でChat-GPTを導入するのか、それともまずは特定の部門やプロジェクトで試験運用するのかを検討しましょう。はじめて導入する場合、限られた部署で試験運用を行い、現場での適合性や効果を確認するのがおすすめです。

小規模で試行錯誤を行い、成功事例を作ってから全社展開すれば、リスクを抑えつつ効果的に浸透させることができます。

適したプランの選択

Chat-GPTを業務利用するにあたり、どのプランを利用するかも重要です。主な選択肢として、Chat-GPT Plus(有料版)をそのまま利用する方法と、APIを活用して自社システムに組み込む方法があります。それぞれ特徴が異なるため、目的に応じて適切なプランを選びましょう。

Chat-GPT Plus(有料版)

月額20ドル程度で利用できます。Webブラウザや公式アプリから手軽に利用でき、追加料金なく一定の回数の質問が可能です。高度なモデル(GPT-4)の利用が可能で、無料版(GPT-3.5)では対応できない複雑な質問や専門的な内容にも答えられます。

大容量のコンテキストにも対応しており、Chat-GPT Plusでは日本語で約15,000文字(英語で32,000トークン相当)もの長文を一度に処理できます。無料版は約2,000~4,000文字が上限です。

Chat-GPT APIの活用

自社のシステムやサービスにChat-GPTの機能を組み込む方法です。例えば社内のチャットボットや問い合わせシステムに組み込んだり、ExcelのアドオンやGoogle スプレッドシートのプラグインから呼び出したりすることも可能です。APIの利用にはシステム開発やプログラミングが必要ですが、その分カスタマイズ性や拡張性が高く、社内システムとシームレスに連携できます。

APIを使えば自動化やワークフローへの統合ができるため、社内ツールと連携して業務を効率化できます。料金は利用した分だけの従量課金制となり、APIのリクエストごとに発生するトークン数に応じて費用が決まります。

プロンプト設計の重要性

Chat-GPTを使いこなす鍵となるのがプロンプト(指示文)の設計です。Chat-GPTに何をしてほしいかを伝える「質問の仕方」によって、返ってくる回答の品質が大きく変わります。社内でChat-GPTを活用する際には、プロンプトエンジニアリング(効果的な指示の作成)を意識し、ノウハウを蓄積していくことが重要です。優れたプロンプトをナレッジ化して共有・標準化することで、社員全員が効果的にChat-GPTを使えるようになります。

業務内容別に最適化したプロンプトのテンプレートの用意や、社内研修や勉強会を実施していきましょう。

GPTsの活用

Chat-GPTの新しい機能として、GPTs(カスタムGPT)の作成・活用も注目されています。GPTsとは、自分専用にカスタマイズしたChat-GPTを作成できる機能で、独自の指示や知識を組み込んだ専用のチャットボットを簡単に構築できます。

これを応用して、社内向けのGPTsを作るのもよいでしょう。GPTsを利用すれば、プログラミング不要で(Chat-GPTの画面上で対話形式の設定を行うだけで)自社向けのAIアシスタントを用意できます。

自分だけのChat-GPTが作れる「GPTs」とは?使い方・作り方を紹介

社内導入時の注意点

Chat-GPTを社内導入する際には、情報セキュリティ対策と社員への教育に十分留意する必要があります。便利なツールである一方、誤った使い方をすると機密情報の流出など重大なリスクを伴うためです。以下に主な注意ポイントを挙げます。

機密情報の取り扱い

Chat-GPTに社内の機密データや個人情報をそのまま入力しないよう、社内ルールを周知徹底しましょう。万が一外部に漏れて困る情報は入力しないのが大原則です。必要に応じて、Chat-GPTに投げる前にデータを匿名化・マスキングするなどの対策も検討してください。

情報漏えい防止策(DLPの導入)

技術的な対策として、DLP(Data Loss Prevention)ソリューションを導入する方法があります。DLPとは、あらかじめ設定したルールに基づいてデータを監視し、機密情報が含まれる通信を検知・遮断する仕組みです。

例えば、社員がChat-GPTに社外秘の情報をコピー&ペーストしようとした場合に警告を出し送信をブロックするといった運用が可能です。

従業員向けの教育とガイドライン

技術面の対策だけでなく、人的な対策も不可欠です。Chat-GPTの社内ガイドラインを策定し、従業員に対して定期的にセキュリティ研修を実施することが重要です。研修では、入力してはいけない情報の具体例(例えば顧客の個人情報や未公開のプロジェクト情報など)や、安全な使い方のポイントを伝えます。また、AIが生成した回答を鵜呑みにしないこと(ファクトチェックの徹底や、著作権・倫理面の注意)についても、啓蒙が必要です。

Chat-GPTのビジネス活用でよくある疑問

Chat-GPTを使うのにプログラミング知識は必要?

不要です。Chat-GPTの操作自体にプログラミングの知識は必要ありません。普段使う日本語や自社の業務用語で「○○してほしい」と指示を出すだけで、十分に使いこなせます。※API利用で社内システムに組み込む場合は、プログラミングが必要です。

専門知識よりも適切なプロンプトの工夫が重要であり、使うにあたってはプログラミングよりも「Chat-GPTに何をどう聞くか」を学ぶことが求められます。

無料版と有料版の違いは?

前述の通り、大きく分けて利用できるモデル・トークン数と応答性能に違いがあります。

無料版のChat-GPTはGPT-3.5モデルのみ利用できますが、有料版のChat-GPT PlusではGPT-4を利用可能です。難しい質問への回答への精度が大きく違います。

一度に扱えるトークン数(文章量の長さ)も有料版では大幅に増加します。無料版の5倍程度の文章量を扱えるようになります。

セキュリティリスクは?

Chat-GPTの利用にあたって情報セキュリティの懸念は確かにありますが、適切な対策を講じればリスクを低減できます。前述の通り、DLP(Data Loss Prevention)などを導入して、個人情報や機密情報は入力できないようにする、社内研修を徹底する、などが挙げられます。

OpenAI社によれば、API利用時やChat-GPT Enterpriseで入力されたデータはモデルの学習に使われないことが保証されています。Chat-GPT EnterpriseやAPI経由での利用ではデータの機密性が保たれますので、大企業ではこちらを使うのも選択肢に入るでしょう。

まとめの文章:Chat-GPTのビジネス活用、本格的に導入が進んでいる

Chat-GPTは単なるチャットボットではなく、企業の業務を支援する強力なツールです。すでに多くの企業が本格的な導入を進めており、業務効率化や情報整理、アイデア創出の分野で大きな成果を上げています。

今後も、GPTsによるカスタマイズやAPIの活用が進むことで、より高度な業務支援が可能になるでしょう。企業としては、目的を明確にし、適切なプランを選び、安全な運用を心がけることが重要です。Chat-GPTを最大限活用し、ビジネスの可能性を広げていきましょう。

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)